USBメモリが熱くなるのは危険?原因は規格やポートの相性かも

「USBメモリが熱くなってる…これって壊れる前ぶれ?」

「突然認識しなくなったけど、どうすればいいの?」

そんな不安や疑問を感じたことはありませんか?

USBメモリを利用するうえでは、大切なデータを保存しているからこそ、ちょっとした異変にも敏感になってしまうものです。

特に、パソコンの周辺機器などに詳しくない方にとっては、目に見えないトラブルほど不安が募りますよね。

でも、ちょっと考えてみて下さい。

そのUSBメモリに対する不安、本当に“危険”なものなのでしょうか?!

実は、USBメモリの発熱や一時的な不具合は、必ずしも故障のサインではないかもしれません。

正しい知識があれば、必要以上に心配することなく、冷静に対処できるようになります。

この記事では、USBメモリにまつわる「よくある不安」の正体をひも解きながら、安心して使うための具体的な対策をわかりやすく紹介します。

「知らないから不安」から「知っているから安心」へ。

そんな一歩を踏み出すためのヒントを、ぜひこの記事で見つけてください。

こんにちは、当サイトにお越しいただきありがとうございます。

管理者の「にゃすけ」と申します。

少しパソコンに詳しいってだけの、至って普通のおじさん会社員「にゃすけ」です。

初心者さんにパソコンの使い方を教えたり、便利ツールを紹介したりと、会社でもプライベートでも便利屋さん的な存在として重宝されています。

そんな「にゃすけ」の日常生活で起こった困りごとや、ちょっと気になるあれこれについて少しだけ深掘りして発信しています。

主にパソコン、ガジェット系、ゲーム(マイクラ)など。

気になるコンテンツがございましたら、どうぞお気軽にご覧ください。

USBメモリが熱くなる…よくある不安と疑問の声

USBメモリを使用していると、「あれ?ちょっと熱いかも…」と感じたことはありませんか?

特に長時間使用した後や、大容量のデータを転送した直後などに、手に持った瞬間に「熱っ!」と驚くこともあるでしょう。

こうした発熱に対して、「もしかして故障しているのでは?」「データが消えてしまうかも…」と不安になる方は少なくありません。

実際、SNSなどでも「USBメモリが熱くなるのは異常なのか?」という質問が頻繁に見られます。

しかし、USBメモリの発熱は必ずしも異常や故障を意味するわけではありません。

むしろ、ある程度の発熱は正常な動作の一部であり、特定の条件下では避けられないものなのです。

とはいえ、どこまでが「正常」で、どこからが「危険」なのか、その境界線が分かりづらいのも事実。この記事では、そんな不安を抱える方に向けて、USBメモリの発熱に関する正しい知識と、安心して使うためのポイントを丁寧に解説していきます。

熱いと「故障している?」と心配になる理由

USBメモリが熱くなると、多くの人が「壊れてしまったのでは?」と不安になってしまうと思います。その理由は、私たちが「電子機器=熱=故障」というイメージを持っているからです。

パソコンやスマホでも、異常に熱くなると動作が不安定になったり、電源が落ちたりすることがあります。こうした経験があると、USBメモリの発熱にも敏感になるのは自然なことです。

さらに、USBメモリは小型で精密な部品が詰まっているため、「こんなに小さいのにこんなに熱くなって大丈夫なの?」と感じてしまうのも無理はありません。

特に、長時間使用したり、大容量のデータを高速で転送したりすると、内部のコントローラチップが集中的に働き、発熱が起こります。

ただし、発熱=即故障ではありません。

一定の温度までの発熱は、USBメモリの正常な動作の一部です。

問題なのは、「異常な発熱」の兆候です。詳しくは、後半の項目でしっかり解説します。

SNSなどでよく見かける声

SNSや掲示板では、USBメモリの発熱に関する投稿が定期的に見られます。

たとえば

「USBメモリがめちゃくちゃ熱いんだけど、これ壊れてない?」

「使ってたら熱くなってきて怖くて抜いた…」

「USBメモリってこんなに熱くなるものなの?初めて知った」

こうした投稿は、初めて発熱を経験した人の驚きや不安を表しています。

特に、仕事や学校で重要なデータを扱っている場合、「熱=データ消失の予兆」と感じてしまうのも無理はありません。

また、反対に「熱くなるのは普通だよ」「自分も使ってるけど問題ない」といった経験者の声もあり、情報が錯綜しがちです。

だからこそ、正しい知識を持って冷静に判断することが大切なのです。

こうしたSNS上の不安や疑問に対して、専門的な視点から「どこまでが正常で、どこからが危険か」を判断する基準がどこにあるのかを解説します。皆さんが安心してUSBメモリを使えるよう、実際の使用シーンや対処法も交えて紹介していきます。

USBメモリが発熱する主な原因

USBメモリが熱くなる原因は、実はさまざまな要素が絡み合っています。

単純に「使いすぎたから」ではなく、接続しているUSBポートの規格や、転送しているデータの量、さらには使用環境の温度や湿度まで、複数の要因が発熱に影響を与えているのです。

たとえば、USB3.0やUSB3.1などの高速規格では、データ転送速度が速い分、内部の処理が活発になり、結果として発熱しやすくなります。

また、長時間の連続使用や、大容量ファイルのコピー・移動を行っている場合も、USBメモリ内部のチップに大きな負荷がかかり、熱を持ちやすくなります。

さらに、USBポートとの接触不良や端子の汚れ、酸化なども、電気抵抗を生み出し、異常な発熱の原因になることがあります。

こうした原因を正しく理解することで、発熱が「正常なもの」なのか「危険な兆候」なのかを見極める手助けになります。

この項目では、USBメモリが発熱する主な原因を一つひとつ丁寧に解説しながら、安心して使えるヒントをお伝えしていきます。

USBポートとの相性や規格の違い

USBメモリの発熱には、接続するポートの「相性」や「規格の違い」が関係していることがあります。

たとえば、USB 2.0ポートにUSB 3.0メモリを挿すと、転送速度が制限されるだけでなく、電力供給の効率も変わるため、無理に動作しようとして発熱が増すことがあります。

また、パソコンや周辺機器のUSBポートには、電力供給が安定しているものとそうでないものがあり、特に古い機種や安価なUSBハブでは、電圧が不安定になりやすく、結果としてUSBメモリが過剰に熱を持つこともあります。

さらに、USB Type-A、Type-Cなど形状の違いや、USB 3.1 Gen1/Gen2などの転送規格の違いも、発熱の度合いに影響します。

規格が合っていないと、メモリが本来の性能を発揮できず、無理な動作が続いて熱を持つことがあるのです。

つまり、USBメモリの発熱は「メモリ本体の問題」だけでなく、「接続先の環境」によっても左右されるということ。使用するポートの規格や品質を確認することで、発熱トラブルを未然に防ぐことができます。

このように、USBメモリの発熱は「規格の違い」によっても左右されるため、使用するポートの種類を意識することが重要です。

長時間の連続使用や大容量のデータ転送

USBメモリは、ちょっとした短時間の使用ではほとんど発熱しませんが、長時間にわたって連続使用したり、大容量のデータを一気に転送したりすると、内部のチップがフル稼働し、発熱が顕著になります。

特に、動画ファイルや高解像度の画像など、数GB〜数十GBのデータを扱う場合は、転送中にメモリが熱くなるのは自然な現象です。

これは、メモリ内部でデータの読み書き処理が高速で行われているためで、パソコンのCPUやSSDが熱を持つのと同じ理屈です。

ただし、長時間の使用によって温度が上がりすぎると、メモリの動作が不安定になったり、書き込みエラーが発生したりすることがあります。

これを防ぐためには、使用時間を区切る、冷却性の高いUSBメモリを選ぶ、放熱対策グッズを使うなどの工夫が有効です。

また、連続使用する場合は、USBメモリの耐久性や放熱設計にも注目しましょう。金属筐体のものや、放熱フィン付きのモデルは、熱を効率よく逃がす構造になっているため、安心して使えます。

接触不良・端子の汚れ・環境要因

USBメモリの発熱には、物理的な「接触不良」や「端子の汚れ」も関係しています。

端子部分にホコリや酸化膜が付着していると、電気の流れが不安定になり、余計な抵抗が発生して発熱につながることがあります。

また、USBポート側の接点が緩んでいたり、何度も抜き差ししたことで摩耗している場合も、接触不良が起きやすくなります。これにより、電力供給が不安定になり、メモリが熱を持つ原因になるのです。

さらに、使用環境も重要です。

高温多湿の場所や直射日光が当たる場所で使用すると、もともと発熱しやすいUSBメモリがさらに温度上昇し、故障リスクが高まります。

夏場の車内や、エアコンのない部屋などは特に注意が必要です。

対策としては、定期的に端子をクリーニングする、使用前にポートの状態を確認する、そしてできるだけ涼しい環境で使うことが挙げられます。

小さな工夫ですが、USBメモリの寿命を延ばし、発熱トラブルを防ぐためにはとても効果的です。

発熱は必ずしも悪いことではない

「USBメモリが熱い=故障の前兆」と思ってしまう方は多いですが、実はそれは誤解であることも少なくありません。

特に最近のUSBメモリは、USB3.0やUSB3.1といった高速転送規格に対応しており、データのやり取りが非常にスピーディーです。

この高速処理の裏側では、メモリ内部のコントローラがフル稼働しており、その結果として発熱するのは、ある意味当然とも言える現象なのです。

つまり、発熱は、「USBが頑張って働いている証拠」であり、必ずしも悪いことではありません。むしろ、一定の温度までは正常な動作の範囲内であり、過度に心配する必要はないのです。

ただし、発熱が異常なレベルに達していたり、使用中に認識が途切れたりする場合は、注意が必要です。

ここから、発熱が起こる仕組みと、どのような状況で「正常」と判断できるのかを解説していきます。

また、記事の後半では、放熱性に優れたUSBメモリや冷却アクセサリなど、発熱対策に役立つおすすめグッズも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

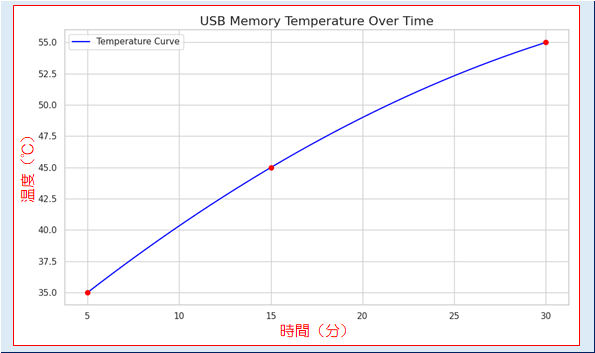

高速転送時に発熱するのは正常な動作

USBメモリが熱くなると「壊れたかも?」と不安になる方は多いですが、実は高速転送中の発熱は正常な動作の一部です。

USBメモリの内部には、データの読み書きを制御するコントローラチップがあり、大量のデータを高速で処理する際には、CPUと同じように熱を持ちます。

特に動画ファイルや高解像度画像など、数GB以上のファイルを一度に転送する場合、メモリ内部の処理が活発になり、短時間で温度が上昇します。

これは「性能を発揮している証拠」であり、一定の温度までは心配する必要はありません。

目安としては、40〜55℃程度の発熱は正常範囲とされており、触って「少し熱い」と感じる程度なら問題ありません。

ただし、60℃を超えるような高温や、発熱が長時間続く場合は注意が必要です。

補足:この現象は、スマートフォンやSSDでも同様に見られます。高性能な処理=発熱は、デジタル機器の宿命とも言えるものです。

USB3.0以降の仕様と発熱の関係

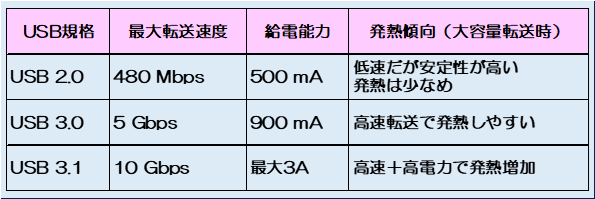

USB3.0以降の規格では、転送速度が飛躍的に向上しています。

USB2.0の最大速度が480Mbpsなのに対し、USB3.0は5Gbps、USB3.1では最大10Gbpsに達します。

これにより、大容量ファイルの転送が数秒〜数十秒で完了するようになりました。

しかし、この高速処理には当然ながら電力と演算負荷が増加します。USB3.0以降のメモリは、より多くの電力を消費し、内部のチップが高負荷で動作するため、発熱しやすくなるのです。

このように、転送速度と発熱は比例関係にあるため、USB3.0以降のメモリを使う場合は、放熱対策も意識する必要があります。特に、連続使用や高温環境では、放熱性の高い製品を選ぶことが重要です。

放熱性に優れたUSBメモリ&冷却グッズ

USBメモリの発熱が気になる方には、放熱性に優れた製品や冷却グッズの活用がおすすめです。

最近では、アルミ筐体やUSBメモリタイプのSSDでヒートシンク付きのものも登場しており、熱を効率よく逃がす設計になっています。

冷却グッズ

冷却パッド: 貼るだけで放熱効果を高める

冷却ファン: 複数ポートを冷却しながら使用可能

これらのグッズは、特に長時間使用する方や高温環境で作業する方にとって、USBメモリの寿命を延ばす有効な手段になります。

USBメモリを適切に安全に接続するポイント

USBメモリを安全に使うためには、ただ空いているポートに差し込むだけでは不十分かもしれません。

実は、接続するポートの種類や位置、さらには周辺機器との相性によって、発熱や認識不良のリスクが大きく変わってくることがあります。

たとえば、ノートパソコンの側面や背面のポートは排熱が悪いことが多く、USBメモリが熱を持ちやすい傾向があります。

また、USBハブや延長ケーブルを使う場合も、電力供給が不安定になり、発熱の原因になることがあります。

さらに、接続前に端子の汚れや酸化といったポート自体の状態をチェックすることも重要です。

目に見えないレベルの汚れでも、電気抵抗が生じて発熱につながることがあります。

こうした細かなポイントを意識するだけで、USBメモリの寿命を延ばし、データの安全性を高めることができます。

この項目では、USBメモリを適切に安全に接続するための具体的なチェックポイントや、初心者でも実践しやすい工夫を紹介します。

ポートの選び方と接続前のチェック項目

USBメモリを使用する際は、どのポートに接続するかによって転送速度や安定性が大きく左右されます。特にUSB3.0以降の高速メモリを活用する場合、ポートの規格を確認することが重要です。

一般的に、USB3.0以上のポートは青色で識別されており、USB2.0は黒や白であることが多いです。

また、デスクトップPCでは背面ポートがマザーボードに直結しているため、電力供給が安定しやすく、認識エラーのリスクも低くなります。

USB-Cポートを搭載したPCであれば、さらに高速な転送が可能な場合もあります。

接続前には、ポートの規格確認、他の機器との干渉、端子の汚れ、PCのUSB設定(省電力モードなど)をチェックしておくと安心です。これらの確認を怠ると、認識されない、転送速度が遅いなどのトラブルにつながることがあります。正しいポート選びと事前チェックで、USBメモリの性能を最大限に引き出しましょう。

【ポート選びのポイント】

青色のポートはUSB3.0以上の可能性大

多くのPCでは、USB3.0以上のポートが青色で識別されています。USB2.0は黒や白が多いです。

背面ポートは安定性が高い

デスクトップPCでは、背面のポートはマザーボードに直接接続されているため、電力供給や転送速度が安定しています。

USB-Cポートは高速&高出力

USB-C対応のメモリなら、ThunderboltやUSB3.2 Gen2など、さらに高速な転送が可能です。

【接続前のチェック項目】

ポートの規格を確認: 転送速度に直結する

他の機器の接続を確認: 電力不足や鑑賞を防ぐ

メモリの端子汚れが無いか: 接触不良による認識エラー防止

PCのUSB設定(省電力モードなど): 認識されない原因になることも

補足:USBメモリが認識されない場合、まずは別のポートに挿してみるのが基本です。ポートの不具合や規格の違いが原因であることも多いようです。

USBハブや延長ケーブルの使い方と注意点

パソコンのUSBポートが足りない場合や、手元でUSBメモリを使いたいときに便利なのがUSBハブや延長ケーブルです。

ただし、これらの周辺機器を使う際には、いくつかの注意点があります。

USBハブは「セルフパワー型(外部電源あり)」を選ぶことで、複数の機器を安定して動作させることができます。バスパワー型(PCからの電力供給のみ)では、電力不足により認識エラーや速度低下が起こることがあります。

延長ケーブルを使う場合は、USB3.0対応品を選び、ケーブルの長さはできるだけ短くするのが理想とされ、長すぎるケーブルは信号劣化や電力供給の不安定さにつながります。

また、USBハブ経由で高速メモリや外付けHDDなどを同時に使用すると、負荷がかかりやすくなるため注意が必要です。

これらのポイントを押さえることで、USBメモリの性能を損なうことなく、快適に使用することができます。周辺機器の選び方ひとつで、作業効率や機器の寿命にも影響するため、慎重に選びましょう。

【使い方のコツ】

セルフパワー型USBハブを選ぶ

外部電源を使うタイプ(セルフパワー)は、複数機器を安定して動かせます。特に外付けSSDや高速USBメモリにはおすすめ。

延長ケーブルはUSB3.0対応を選ぶ

古い延長ケーブルはUSB2.0規格のことが多く、転送速度が制限されます。USB3.0対応品を選びましょう。

ケーブルの長さは最小限に

長すぎるケーブルは信号劣化や電力不足の原因になります。1m以内が理想です。

注意点

ハブ経由だと速度が落ちることがある: 特にバスパワー型では電力不足になりやすい

延長ケーブルで認識されない場合がある: 接触不良や規格の不一致が原因の可能性

複数機器の同時使用は負荷がかかる: 高速メモリ+外付けHDDなどは要注意

補足:USBハブや延長ケーブルを使う場合は「USB3.0対応」「電力供給が安定している」という2点を意識するだけで、トラブルを大幅に減らせます。

セルフ/バス両対応 + USB3.0/USB2.0 が搭載されたおすすめモデル

高速USB3.0規格のハードディスクドライブなどに適したポートが3口

さらに、高速転送の必要がないマウスやキーボード、USB2.0などに適したポートを搭載したモデル

様々なPC環境で高いパフォーマンスを発揮してくれます。

危険な発熱との見極め方・故障の兆候とは?

USBメモリの発熱がすべて正常とは限りません。

中には、明らかに異常な温度まで上昇してしまうケースもあり、そうした場合は故障やデータ損失のリスクが高まりますので注意が必要です。

たとえば、触れられないほど熱くなっている、焦げたような臭いがする、接続しても認識されない、頻繁に接続が切れるなどの症状が見られた場合は、すぐに使用を中止するべきです。

こうした兆候は、USBメモリ内部のコントローラやフラッシュメモリが損傷している可能性があり、放置すると大切なデータが失われる危険性があります。

特に、発熱が継続的に続く場合や、他のUSBポートでも同じ症状が出る場合は、物理的な故障が進行している可能性が高いと考えられます。

この項目では、正常な発熱と危険な発熱を見分けるための具体的なチェックポイントを紹介します。「これは大丈夫」「これは危険」と判断できるよう、実例を交えながら分かりやすく解説します。

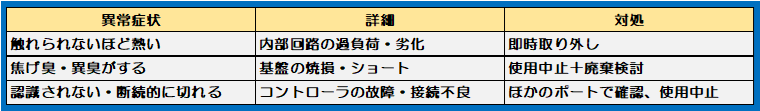

触れられないほど熱い・異臭・認識不良などの症状

USBメモリを使用中に「触れられないほど熱い」「焦げたような異臭がする」「突然認識されなくなる」といった症状が現れた場合、それは明らかな異常と考えていいと思います。

これらは内部の電子部品が過熱や劣化によって故障している可能性が高く、放置するとデータの消失やPC側への影響も起こり得ます。

特に異臭は、基板の焼損やショートの前兆であり、発火の危険性もあるため、即座に使用を中止すべきです。

また、認識不良が頻発する場合は、コントローラの故障や端子の接触不良が原因であることが多く、他のポートやPCで確認しても改善しない場合は、早めにバックアップを取り、廃棄を検討しましょう

USBメモリは消耗品であり、異常が出たときは無理に使い続けず、安全を最優先に判断することが重要です。

これらの症状は、USBメモリの寿命が近づいているか、すでに故障している可能性があります。

特に異臭は、発火や発煙の前兆であることもあるため、非常に危険です。

筆者も愛用のおすすめUSBメモリ

普段のちょい使いに最適!

発熱が続く場合の対処法と使用中止の判断基準

USBメモリは高速転送時にある程度発熱するのが正常ですが、使用していないのに熱を持っていたり、長時間にわたって高温状態が続く場合は、故障の兆候と考えられます。

まずはすぐに取り外して自然冷却し、他のPCやUSBポートで動作確認を行いましょう。

それでも異常が続く場合は、重要なデータを早急にバックアップし、使用を中止するのが賢明です。

特に60℃以上の発熱が持続する、異臭や焦げ跡がある、認識不良が頻発するといった状況では、再使用は避けるべきです。

一方、一時的な発熱で冷却後に正常に動作する場合は、様子を見ながら慎重に使うことも可能ですが、予備のストレージを用意しておくと安心です。

USBメモリの異常は突然起こることがあるため、日頃から状態を確認し、異変を感じたらすぐに対処する習慣を持ちましょう。

発熱が続く場合の対処法

すぐに取り外して冷却する

風通しの良い場所に置き、自然冷却を待ちます。

冷却後に再接続しても異常が続く場合は使用中止しましょう。

間違った方法で冷やすと故障の原因になります。以下の記事は適切な冷却方法を詳しく解説していますので参考にして下さい。

⇒ USBメモリが熱くなる原因とすぐできる対処法!適切な冷却方法とは?

他のPCやポートで動作確認

USBポート側の問題か、メモリ本体の問題かを切り分けるために、別の環境で試してみましょう。

データのバックアップを最優先に

認識されるうちに、重要なデータをすぐに別のストレージに移しておくことが重要です。

バックアップ先をどうするかお悩みの方は以下の記事を参考にしてみて下さい。

⇒ 個人のデータ管理に最適なのは?記憶デバイスとクラウドサービスの比較

使用中止の判断基準

発熱がだいたい60℃以上続く: 使用中止

焦げ・異臭がする: 使用中止して廃棄

繰り返し認識不良になる: バックアップ後に廃棄

一次的な発熱で冷却後正常: 様子見(ただし注意深く)

USBメモリは消耗品であり、異常が出たら「使い続けない決断」も大切です。特に大切なデータを扱う場合は、信頼性の高い製品への買い替えも検討しましょう。

データを守るための安全な使い方と習慣

USBメモリは便利な反面、データの損失リスクも常に伴います。

特に発熱が原因で認識不良や故障が起きた場合、保存していたファイルが取り出せなくなることもあります。

だからこそ、日頃から「安全な使い方」を意識することが非常に重要です。

たとえば、定期的なバックアップを取る習慣や、使用後は必ず「安全な取り外し」を行うこと、長時間の連続使用を避けることなど、ちょっとした工夫でリスクを大きく減らすことができます。

また、USBメモリのファームウェアを更新することで、発熱や認識不良の改善につながる場合もあります。

さらに、保管時には高温多湿を避け、耐熱・耐衝撃性に優れたケースに入れておくことで、物理的なダメージから守ることができます。こうした習慣は、個人利用だけでなく、業務でUSBメモリを使う方にも非常に有効です。

この項目では、データを守るために今すぐ実践できる安全な使い方を具体的に紹介します。

定期的なバックアップとファームウェア更新のすすめ

USBメモリは便利なストレージですが、突然の故障や認識不良によって大切なデータが失われるリスクがあります。

特に長期間使用しているメモリや、頻繁に大容量ファイルを扱う場合は、内部のフラッシュメモリが劣化しやすく、予期せぬトラブルが起こることも。こうした事態を防ぐためには、定期的なバックアップとファームウェアの更新が非常に重要です。

バックアップは、最低でも月1回、重要なデータはクラウドや外付けHDDなど複数の場所に保存するのが理想です。

また、一部のUSBメモリにはメーカーが提供するファームウェアアップデートがあり、これを適用することで動作の安定性や互換性が向上することがあります。

特にセキュリティ機能付きのUSBメモリでは、脆弱性対策として更新が推奨されることもあります。

バックアップは「定期的&多重保存」が基本

・月1回以上のバックアップが推奨されます

・重要なデータはクラウドサービスや外付けHDDなど複数の場所に保存するのが安心

・USBメモリはあくまで「一時保存用」と考えるのが安全

⇒ 個人のデータ管理に最適なのは?記憶デバイスとクラウドサービスの比較

ファームウェア更新で安定性アップ

一部のUSBメモリには、メーカーが提供するファームウェアアップデートがあります。

これを適用することで、動作の安定性や互換性が向上するほか、セキュリティ機能付きモデルでは脆弱性対策にもなります。各メーカーの公式サイト等で確認できます。

発熱を避ける使い方と保管方法の工夫

USBメモリの発熱は、使い方次第で大きく左右されます。高速転送や長時間の連続使用、直射日光下での作業などは、メモリ内部の温度を急激に上昇させ、故障の原因となることがあります。

特に夏場や高温環境では、発熱対策を意識した使い方と保管方法の工夫が必要です。

使用時は、短時間での転送を心がけ、連続使用は避けるようにしましょう。

また、USBメモリを挿しっぱなしにするのではなく、使用後はすぐに取り外して冷却する習慣をつけると安心です。

保管時には、直射日光や高温多湿を避け、通気性の良いケースやポーチに入れて保管するのが理想です。

さらに、金属筐体のUSBメモリは放熱性に優れているため、発熱が気になる方にはおすすめです。

発熱を避ける使い方と保管方法の工夫/使い方の工夫で発熱を抑える

- 長時間の連続使用は避ける

- 使用後はすぐに取り外して自然冷却

- 金属筐体のUSBメモリは放熱性が高くおすすめ

保管方法のポイント

- 直射日光・高温多湿を避ける

- 通気性の良いケースやポーチに収納

- 持ち運び時は衝撃や圧迫を避ける工夫も忘れずに

USBメモリをおしゃれに持ち運び!

ケースに入れることで、本体を直射日光や衝撃から保護する効果があり、小さなUSBを紛失してしまうリスクも減らせます。

まとめ|USBメモリの発熱は正しく理解して安全に使おう

USBメモリの発熱は、多くの人が一度は経験する現象です。

しかし、その原因や意味を正しく理解している人は意外と少なく、「熱い=故障」と考えてしてしまうケースも少なくありません。

この記事では、発熱の原因から正常な範囲、危険な兆候、そして安全な使い方まで、幅広く解説してきました。

発熱は必ずしも悪いことではなく、特に高速転送時には避けられない現象であることも分かっていただけたかと思います。

大切なのは、発熱の「質」と「状況」を見極めること。

そして、日常的に安全な使い方を心がけることで、USBメモリの寿命を延ばし、大切なデータを守ることができます。

今後もUSBメモリを安心して使い続けるために、ぜひ今回紹介したポイントを参考にしてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

これからも安心してUSBメモリを使えるよう、ぜひ知識と対策を活かしてみてください。

コメント