USBメモリの発熱を抑える!初心者向け環境改善と簡単対策

「最近、USBメモリが妙に熱くなる気がする…」

「長時間使っていたら、触るのがちょっと怖いくらい熱を持っていた」——

そんな経験、ありませんか?

データの保存や持ち運びに便利なUSBメモリ。

仕事でもプライベートでも、今やデータの取り扱いに欠かせない存在ですよね。

でも、意外と知られていないのが“発熱”によるトラブル。

動作が不安定になったり、最悪の場合データが破損することもあるんです。

そんな不安や疑問を持つ方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

実は、ちょっとした工夫や身近なアイテムだけで、USBメモリの熱対策はできるんです。

室温の調整や空気の流れを意識するだけでも効果があり、さらに便利なグッズを使えば、より安心して使える環境が整います。

この記事では、初心者の方でもすぐに実践できるUSBメモリの熱対策を、わかりやすく丁寧にご紹介します。あなたの大切なデータを守るために、今できることから始めてみませんか?

こんにちは、当サイトにお越しいただきありがとうございます。

管理者の「にゃすけ」と申します。

少しパソコンに詳しいってだけの、至って普通のおじさん会社員「にゃすけ」です。

初心者さんにパソコンの使い方を教えたり、便利ツールを紹介したりと、会社でもプライベートでも便利屋さん的な存在として重宝されています。

そんな「にゃすけ」の日常生活で起こった困りごとや、ちょっと気になるあれこれについて少しだけ深掘りして発信しています。

主にパソコン、ガジェット系、ゲーム(マイクラ)など。

気になるコンテンツがございましたら、どうぞお気軽にご覧ください。

USBメモリはなぜ発熱する?その原因を知ろう

USBメモリは、手軽に使える便利な記録媒体として多くの人に使用されています。

写真や動画、仕事のデータなどを保存して簡単に持ち運べ、取り扱いも比較的簡単なため、パソコン初心者の方にも人気があります。

しかし、使っているうちに「なんだかUSBメモリが熱くなっている…」と感じたことはありませんか?

実は、USBメモリは使用中に発熱することがあり、放っておくとデータの破損や寿命の短縮につながる可能性もあるのです。

まずはじめに、USBメモリがなぜ発熱するのか、その仕組みや原因をわかりやすく解説します。

発熱のメカニズムを知ることで、無理なく対策を講じることができ、安心して使い続けることができます。

特に初心者の方にとっては、「そもそもどうして熱くなるの?」という疑問を解消することが、次のステップへの第一歩です。

まずは、USBメモリの内部構造や動作の仕組みから、発熱の原因をひも解いていきましょう。

USBメモリの仕組みと発熱の関係

USBメモリは、内部に「フラッシュメモリ」と呼ばれる記録装置と、「コントローラ」と呼ばれる制御チップが組み合わさってできています。

これらの部品が、パソコンとデータのやり取りをする際に電気を使って動作するため、少しずつ熱が発生します。

特に、以下のような状況では発熱しやすくなります

・大容量のデータを一度に読み書きしているとき

・長時間連続で使用しているとき

・USBポートの電力供給が不安定なとき

・パソコン本体がすでに高温になっているとき

USBメモリは小型で密閉された構造のため、熱がこもりやすく、放熱がうまくできないことがあります。つまり、USBメモリの仕組みそのものが、発熱と密接に関係しているのです。

ただし、多少の発熱は正常な動作の一部でもあり、問題なのは「異常な高温」になることで、これは次に説明するリスクにつながります。

発熱によるリスクとは?

USBメモリが過度に熱を持つと、いくつかのリスクが生じます。

特に注意したいのは、以下のような影響です。

データの破損:

高温になると、フラッシュメモリの記録状態が不安定になり、保存していたファイルが壊れる可能性があります。

寿命の短縮:

USBメモリは書き込み回数に限りがあるため、熱によって内部の劣化が早まり、使える期間が短くなることがあります。

認識不良:

パソコンがUSBメモリをうまく認識できなくなったり、突然接続が切れることもあります。

最悪の場合、発火やショートのリスクもゼロではありません(非常にまれですが、粗悪品や過酷な環境では注意が必要です)。

しかしこうしたリスクは、日常的な使い方や環境を少し見直すだけで、十分に防ぐことができます。

たとえば、連続使用を避ける、通気性の良い場所で使う、発熱が気になるときは一度抜いて休ませるなど、簡単な工夫で安全性を高めることができます。

USBメモリが発熱する具体的な仕組みについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

👉 USBメモリの差しっぱなしはダメ?熱くなることで気になるリスク

費用をかけずにできる!USBメモリの発熱対策

USBメモリの発熱が気になるけれど、「できれば費用をかけずに何とかしたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。

特にパソコン初心者の方にとっては、高価な冷却グッズや専用機器を購入するのはハードルが高く感じられるかもしれません。

ご安心ください!

実は、ちょっとした使い方の工夫や、身の回りの環境を見直すだけで、USBメモリの発熱を抑えることができるんです。

この項目では、特別な道具を使わずにできる、簡単で効果的な発熱対策をご紹介します。

たとえば、USBポートの選び方や、通気性の良い場所での使用、連続使用時間の調整など、すぐに実践できる方法ばかりです。

どれも費用ゼロで始められるので、初心者の方でも気軽に取り組めます。USBメモリを長く安全に使うために、まずは身近な環境から見直してみましょう。

通気性の良い場所で使う

USBメモリの発熱を抑えるためには、「空気の流れ」がとても重要です。

たとえば、パソコンの背面や側面にあるUSBポートの近くが、壁や物でふさがれていると、熱がこもりやすくなります。

これが続くと、USBメモリの温度が上がり、データや機器に悪影響を及ぼす可能性があります。

対策としては、以下のような工夫がおすすめです。

・パソコン周辺に空間を確保し、風通しを良くする

・USBメモリを使うときは、机の上など開放的な場所で作業する

・ノートパソコンの場合、冷却パッドやスタンドを使って底面の熱を逃がす

通気性を意識するだけで、USBメモリだけでなくパソコン本体の熱も抑えられ、全体的な機器の寿命を延ばすことにつながります。

以前、こんなものを作った事がありました。興味のある方は是非!

👉 放熱効果バツグン!ノートパソコンスタンドを100円ショップのアイテムで自作してみた

USBポートの位置を見直す

USBポートの位置によっても、発熱の度合いが変わることがあります。

たとえば、パソコンの背面にあるポートは、他の機器と密集していることが多く、熱がこもりやすい傾向があります。

一方、側面や前面のポートは比較的空間があり、熱が逃げやすい場合があります。

また、USBポートによって電力供給の安定性が異なることもあるため、以下のような工夫も有効です。

・発熱が気になる場合は、別のポートに差し替えてみる

・USBハブを使って、ポートの位置を自由に調整する

・他の機器と隣接しないポートを選ぶことで、熱の集中を避ける

ポートの位置を見直すだけで、USBメモリの温度管理がしやすくなり、トラブルの予防にもつながります。

実は、USBメモリの発熱は「差すポートの種類」や「USB規格の相性」によっても左右されることがあります。詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

👉 USBメモリが熱くなるのは危険?原因は規格やポートの相性かも

長時間の連続使用を避ける

USBメモリは、長時間連続して使うことで内部に熱がたまりやすくなります。

特に、大容量のファイルを何度も読み書きしていると、コントローラやメモリチップがフル稼働し、発熱が加速します。

これが続くと、データの破損や認識不良などのトラブルにつながることもあります。

初心者でもできる対策としては

・1時間以上の連続使用は避け、途中で休ませる

・大量のデータを分割して、複数回に分けて転送する

・作業の合間にUSBメモリを一度取り外して、冷却時間を設ける

「ちょっと休ませる」だけでも、USBメモリの負担を減らすことができ、安全性がぐっと高まります。

使用しないときは安全に取り外す

USBメモリを使い終わったあと、無造作にすぐに引き抜いてしまう方も多いかもしれませんが、これは避けたい行動のひとつです。安全に取り外さないと、データが完全に保存されていなかったり、内部の処理が途中で止まってしまうことがあります。さらに、発熱している状態で無理に抜くと、物理的なダメージにつながることもあります。

安全に取り外すためのポイントは

パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」機能を使うことです

【取り外し手順(Windows)】

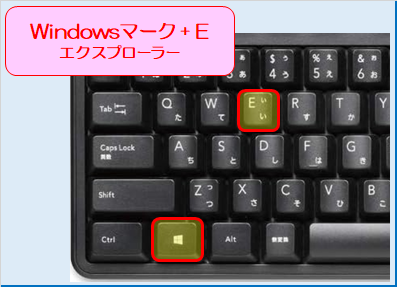

1. 「Windowsマーク」+「E」のキーを同時に押してエクスプローラーを開きます

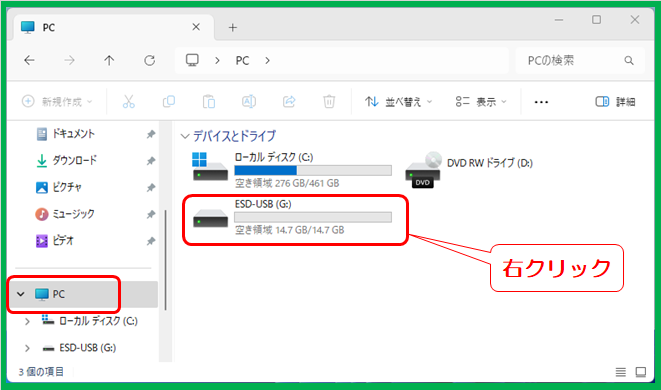

2. エクスプローラーの左にある「PC」を選択し、右側から取り外すデバイスを見つけて「右クリック」

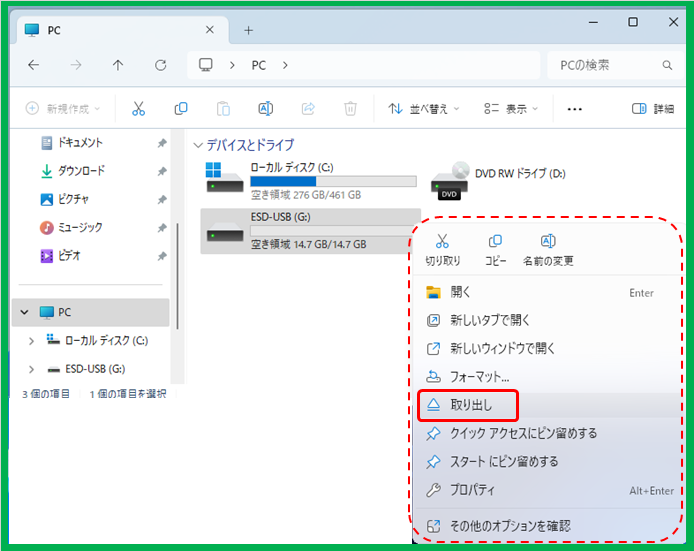

3. 「取り出し」をクリックします

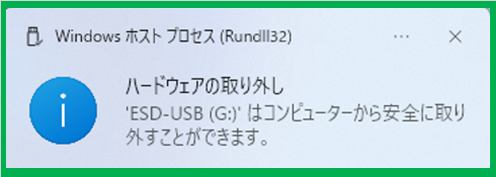

4. このように表示されれば安全に取り外すことができます。確認してUSBメモリを取り外しましょう。

ポイント

・書き込み中や読み込み中は絶対に抜かない

・使用後は少し時間を置いてから取り外すことで、熱が落ち着く

こうした基本的な操作を守ることで、USBメモリの寿命を延ばし、データの安全性も確保できます。

初心者の方でも、すぐに実践できる大切な習慣です。

もしすでにUSBメモリが熱くなってしまった場合も焦りは禁物!

知っておくと安心な安全な冷却方法は以下のの記事で詳しく解説しています。

👉 USBメモリが熱くなる原因とすぐできる対処法!適切な冷却方法とは?

室内環境の改善で発熱を抑える方法

USBメモリの発熱は、使い方だけでなく「室内の環境」にも大きく左右されることをご存じでしょうか?

たとえば、夏場の高温な部屋や、空気の流れが悪い場所で使っていると、USBメモリの温度はどんどん上昇してしまいます。

逆に、室温や空気の流れを意識して調整するだけで、発熱を抑えることができるのです。これは、パソコン初心者の方でもすぐに取り組める、シンプルで効果的な対策です。

この項目では、USBメモリの発熱を抑えるためにできる「室内環境の改善策」を詳しく解説します。

エアコンの使い方や、USBメモリの置き場所、パソコン本体の熱対策など、ちょっとした工夫で快適な使用環境を整えることができます。

特に、長時間作業をする方や、複数のUSB機器を同時に使う方には、環境改善が大きな効果をもたらします。USBメモリを守るために、まずは身の回りの空気から見直してみましょう。

室温を下げるだけでも効果あり

USBメモリの発熱は、使用環境の温度に大きく左右されます。

特に夏場や暖房の効いた部屋では、室温が高くなることでUSBメモリ自体の温度も上がりやすくなります。これは、機器が発する熱が外気に逃げにくくなるためです。

逆に、室温が低い環境では、自然と放熱が促され、USBメモリの温度上昇を抑えることができます。

初心者でもすぐにできる対策としては

・暑い時期はエアコンや扇風機を使って部屋の温度を下げる

・直射日光が当たる場所での使用を避ける

・寒い時期は暖房器具の近くでは使わないようにする

このように室温を意識するだけで、USBメモリだけでなくパソコン全体の熱管理にもつながります。

特に長時間作業をする場合は、快適な室温を保つことが、機器の安全性を高める第一歩です。

USBメモリ周辺の空気の流れを意識する

USBメモリは小型で密閉された構造のため、熱がこもりやすい特徴があります。

そのため、周囲の空気の流れを意識することが、発熱対策として非常に効果的です。

たとえば、USBメモリを差している場所が棚の奥や壁際など、空気が滞留しやすい場所だと、熱が逃げにくくなります。

以下のような工夫で、空気の流れを改善できます。

・USBメモリの周囲に物を置かず、空間を確保する

・扇風機や卓上ファンで軽く風を当てる

・USB延長ケーブルを使って、風通しの良い場所に移動させる

空気の流れを整えることで、USBメモリの放熱がスムーズになり、発熱によるトラブルを未然に防ぐことができます。これは、初心者でもすぐに取り入れられるシンプルで効果的な対策です。

パソコン本体の熱対策も重要

USBメモリの発熱は、実はパソコン本体の温度にも影響されます。

パソコンが高温になっていると、内部のUSBポート周辺も熱を持ちやすくなり、結果としてUSBメモリにも熱が伝わってしまいます。

特に、動画編集やゲームなど負荷の高い作業をしていると、パソコン全体が熱くなりやすいです。

パソコン本体の熱対策としては

・冷却ファン付きのスタンドやパッドを使う

・定期的に内部のホコリを掃除して、排熱効率を高める

・複数のUSB機器を同時に使う場合は、負荷を分散させる

パソコンの熱を抑えることで、USBメモリの発熱も自然と軽減されます。

これは、USBメモリ単体の対策だけではなく、全体の環境を見直すことで得られる効果です。

初心者の方でも、少しずつ取り入れることで、安全で快適な作業環境を整えることができます。

さらに効率よく使用環境を整える便利グッズ

USBメモリの発熱対策を考えるうえで、「便利グッズ」の力を借りるのもひとつの方法です。

もちろん、費用をかけずにできる工夫も大切ですが、ちょっとしたアイテムを使うことで、より快適で安全な環境を整えることができます。

特に、USBメモリを頻繁に使う方や、長時間の作業が多い方には、専用の冷却グッズの導入が大きな安心につながります。

この項目では、USBメモリの発熱を抑えるために役立つ便利グッズをいくつかご紹介します。

USB延長ケーブルや冷却ファン付きのUSBハブ、放熱シートなど、初心者でも扱いやすいアイテムばかりです。手頃な価格で購入でき、使い方も簡単なので、初めての方でも安心して導入できます。

快適な作業環境を整えることで、USBメモリの寿命を延ばし、データの安全性も高めることができます。あなたの使い方に合ったグッズを見つけて、より安心なUSBライフを始めましょう。

USB延長ケーブルで熱のこもりを防ぐ

USBメモリを直接パソコンに差すと、パソコン本体の熱がUSBメモリに伝わりやすく、周囲の空気もこもりがちです。

特にノートパソコンの側面や背面は通気性が悪く、熱が逃げにくい場所です。

そこで活躍するのが「USB延長ケーブル」。

これを使えば、USBメモリをパソコン本体から少し離れた、風通しの良い場所に設置できます。

メリット

・USBメモリの周囲に空間を確保できる

・扇風機や冷却グッズを当てやすくなる

・パソコン本体の熱の影響を受けにくくなる

初心者でも簡単に使えるアイテムで、価格も手頃。

熱対策だけでなく、使いやすさも向上する便利な方法です。

おすすめ「USB延長ケーブル」

Amazonベーシック USB延長ケーブル(1m)

特徴

シンプルで信頼性の高いAmazonブランド。USB3.0対応で、日常使いでも十分な転送速度。

おすすめポイント

コストパフォーマンスが非常に高く、初心者でも安心して使える定番モデル。USBメモリをPC本体から離して設置することで、熱のこもりを防げます。

UGREEN USB3.0延長ケーブル(1m)

特徴

高速転送(最大5Gbps)対応。金メッキコネクタで接触不良を防ぎ、ナイロン編みケーブルで耐久性も抜群。

おすすめポイント

USB3.0対応機器との相性が良く、データ転送時の発熱を抑えたい方に最適。しなやかで取り回しやすく、デスク周りの整理にも便利。

冷却ファンで熱分散

複数のUSB機器を同時に使うと、ポート周辺に熱が集中しやすくなります。

特にUSBメモリや外付けSSDなど、発熱しやすい機器が並ぶと、熱がこもってしまうことも。

そんなときにおすすめなのが「冷却ファン付きUSBハブ」。

これは、USBポートを増やすだけでなく、内蔵ファンで周囲の空気を循環させ、熱を分散してくれるアイテムです。

特徴

・複数のUSB機器を効率よく接続できる

・ファンの風によって熱がこもりにくくなる

・一部製品は温度センサー付きで自動冷却も可能

特に長時間作業をする方や、動画編集・データ転送など負荷の高い作業をする方にとっては、非常に心強いアイテムです。

おすすめ「冷却ファン」と「冷却ファン付きUSBハブ」

Mauknci USBファン付きヒートシンク(4cmファン搭載)

小型機器向け・静音設計・USB給電

特徴

アルミ製ヒートシンクに4cm静音ファンを搭載した冷却ユニット。USB電源で動作し、設置も簡単。小型PCや外付けHDD、USBメモリ周辺の冷却に最適。

おすすめポイント

初心者でも扱いやすく、USBメモリの熱を効率的に分散。静音性が高く、デスク周りでも快適に使える。

エレコム SX-CL24LBK(USB3.0ハブ付きノートPC用クーラー)

4ポートUSB3.0ハブ搭載・爆風モード・高耐久設計

特徴

14cmファン×2基搭載で最大約13℃の冷却効果。USB3.0ポートを4つ備え、USBメモリや外付け機器の接続にも便利。アルミ素材で放熱性も抜群。

おすすめポイント

USBメモリを含む複数機器の冷却と接続を同時にこなせる万能モデル。爆風モードで瞬間冷却も可能。

放熱シートやヒートシンクの活用

USBメモリの発熱が気になる場合、物理的に熱を逃がす「放熱アイテム」を使うのも効果的です。

代表的なのが「放熱シート」や「ヒートシンク(放熱板)」です。

放熱シート

柔らかい素材でUSBメモリに貼り付けるだけ。熱を吸収し、外部に逃がす役割を果たします。

ヒートシンク

金属製の小型パーツで、USBメモリに装着することで熱を効率よく拡散します。見た目は少しゴツくなりますが、冷却効果は高め。

ポイント

・USBメモリのサイズや形状に合ったものを選ぶ

・両面テープ付きで簡単に取り付け可能

・一部は再利用可能でコスパも良好

これらのアイテムは、特に高性能なUSBメモリや長時間使用する場合におすすめです。

初心者でも、貼るだけ・挿すだけで使えるので安心です。

おすすめ「放熱シート」と「ヒートシンク」

Thermo-TranzUTW

日本製・超高熱伝導

特徴

柔軟性と密着性を両立し、USBメモリなど小型機器にも貼りやすい。使用温度範囲は−40℃〜150℃と広く、ヒートサイクルにも強い。

おすすめポイント

貼るだけ簡単。USBメモリの筐体に直接貼ることで、熱を効率よく分散。初心者でも扱いやすく、環境にも配慮された製品です。

BOOHUQICH M.2 SSD用ヒートシンク(銅製・4枚セット)

薄型・高密着・熱伝導シート付き

特徴

銅製の冷却フィンと熱伝導シートがセットになったヒートシンク。M.2 SSD向けですが、USBメモリにも応用可能。軽量・薄型で狭いスペースにも設置しやすい。

おすすめポイント

高い放熱性能とコストパフォーマンスを両立。USBメモリの発熱が気になる方に、手軽に導入できる冷却アイテムとして人気です。

補足

冷却ファン系は、USBメモリだけでなくPC本体やルーターなど他の機器にも使えるため、汎用性が高くとても便利です。

放熱シートは、特に金属筐体のUSBメモリと相性が良く、熱伝導率が高まります。

まとめ:無理なくできる環境改善でUSBメモリを守ろう

USBメモリの発熱は、室温や周囲の環境、接続方法によって大きく左右されます。

室温を下げるだけでも放熱効果があり、USBメモリ周辺の空気の流れを意識することで熱がこもるのを防げます。

また、パソコン本体の熱対策も重要で、冷却スタンドや掃除によって全体の温度を下げることが可能です。

さらに、USB延長ケーブルで風通しの良い場所に移動させたり、冷却ファン付きUSBハブで熱を分散させる工夫も有効です。放熱シートやヒートシンクなどの物理的な冷却アイテムも、手軽に使えて効果的です。

記事のポイント

・室温を下げるだけでもUSBメモリの発熱を抑えられる

・USBメモリ周辺の空気の流れを意識することで放熱効果アップ

・パソコン本体の熱対策がUSBメモリにも影響する

・USB延長ケーブルや冷却ファン付きUSBハブで熱分散

・放熱シート・ヒートシンクは初心者でも使いやすい冷却アイテム

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

USBメモリの熱対策は、ちょっとした工夫で大きな安心につながります。

ぜひ、ご紹介した内容を参考にあなたの作業環境にも取り入れてみてください。

コメント